इस लेख में हम जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court) के मध्य अंतर पर सरल और सहज चर्चा करेंगे,

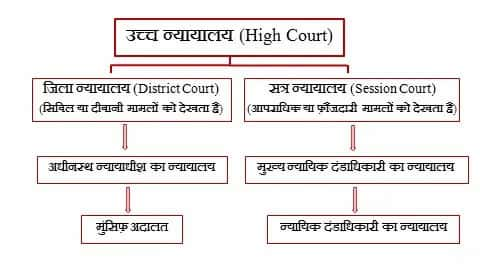

भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालयों का और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों का स्थान आता है;

जिला एवं सत्र न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है, ये अधीनस्थ इसीलिए है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अधीन काम करते हैं।

| 📖 Read in English |

जिला एंव सत्र न्यायालय में अंतर (Difference between District and Sessions Court)

दरअसल किसी भी जिला में आपराधिक और सिविल मामलों के लिए दो अलग-अलग न्यायालय होते हैं। सिविल मामलों की सुनवाई जहां पर होती है उसे जिला न्यायालय (District Court) कहते हैं और आपराधिक मामलों की सुनवाई जहां होती है उसे सत्र न्यायालय (Session court) कहा जाता है।

हालांकि दोनों न्यायालय का न्यायाधीश एक ही हो सकता है। जिला न्यायाधीश जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और इसके पास जिला एवं सत्र दोनों ही न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है।

जब वह दीवानी मामलों (Civil cases)की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश (District Judge) कहा जाता है तथा जब वह फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश (Session judge) कहा जाता है।

एक जिला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure), 1908 में दिया गया है और ये उसी के अनुसार काम करता है। दूसरी ओर, सत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 में दिया गया है और ये उसी के अनुसार कार्य का संचालन करता है।

सिविल मामले और आपराधिक मामले (Civil cases and criminal cases)

हत्या, चोरी-डकैती, बलात्कार, या फिर कोई ऐसा कृत्य जो किसी कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया हो, आपराधिक मामला (criminal case) कहलाता है। इसमें दंड, जुर्माना या दोनों का प्रावधान होता है इसीलिए इसे दांडिक मामले भी कहा जाता है।

उसी प्रकार विवाह, तलाक, गोद लेना, जमीन से जुड़ा विवाद आदि इसी तरह के विवाद जिसमें अधिकार की मांग या क्षतिपूर्ति की मांग आदि की जाती है, दीवानी मामले (civil cases) कहे जाते हैं। इसे व्यवहार मामले भी कहा जाता है। जिसका निपटारा आपसी सुलह या समझौते से भी किया जा सकता है।

यहाँ पर एक बात याद रखिए कि बहुत सारे मामले द्वैध प्रकृति के होते है जिसे कि सिविल कोर्ट भी ले जाया जा सकता है और आपराधिक कोर्ट भी। ये संबन्धित व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो मामले को कहाँ उठाना चाहता है।

जैसे कि मान लीजिये दो लोगों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया और एक को काफी गंभीर चोटें आयी है। अगर वो पीड़ित व्यक्ति सिविल न्यायालय जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ क्षतिपूर्ति या अपना अधिकार वापस चाहता है। लेकिन वहीं व्यक्ति अगर उसी मामले को लेकर आपराधिक न्यायालय जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसको दंड दिलवाना चाहता है।

कुछ तथ्य

चूंकि जिला स्तर पर ये सबसे बड़ा न्यायालय होता है इसीलिए इसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरक्षण करने की शक्ति भी होती है। जिला न्यायाधीश उसको हेड करते हैं। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्रक़ैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। लेकिन उसके द्वारा दिये गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जा सकता है जब उस राज्य के उच्च न्यायालय उसे अप्रूव कर दे।

जिला न्यायालय के नीचे दीवानी मामलों के लिए ‘अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय’ होता है। इस न्यायालय के पास दीवानी याचिका (सिविल सूट) के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती है। उससे भी नीचे दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए ”मुंसिफ़ अदालत” होता है। मुंसिफ़ न्यायाधीश का सीमित कार्यक्षेत्र होता तथा वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है।

इसी तरह सत्र न्यायालय के नीचे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए “मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय” होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सात वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है। और उससे भी नीचे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए “न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय” होता है। ये ऐसे फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, जिसमें तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है।

उम्मीद है आपको जिला एवं सत्र न्यायालय के मध्य अंतर (Difference between District and Sessions Court) समझ में आया होगा, इससे संबन्धित और भी लेखों के लिंक नीचे दिये जा रहे है उसे भी जरूर पढ़ें।

जिला एवं सत्र न्यायालय प्रैक्टिस क्विज

⚫⚫⚫

अपराध (Crime)

ऐसा कोई भी कृत्य जिसके लिए किसी कानून में दंड का प्रावधान है अपराध (crime) कहलाता है। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून तो है ही साथ ही न्यायालय के आदेश, कोई निजी संस्थागत कानून, रीति-रिवाज या परंपरा आधारित कानून आदि ऐसे ढेरों कानून हो सकते है जिसमें किसी कृत्य के लिए दंड का प्रावधान हो।

ऐसे में कितना भी बचने की कोशिश करें अपराध हो ही जाता है। इसीलिए अपराध के बारे में कुछ मूलभूत बातें तो हमें पता होनी ही चाहिए। तो अपराध क्या होता है ये तो हम समझ ही गए है अब आइये आगे की बात करते हैं।

कौन सा कृत्य अपराध होगा और उसकी सजा क्या होगी ये भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) यानी कि IPC 1860 में लिखा हुआ है।

और अपराध को सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या होगी, सजा देने की प्रक्रिया क्या होगी, उसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया क्या होगी इस सब की चर्चा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) यानी कि CrPC 1973 में की गई है।

अपराध का वर्गीकरण (Classification of crime)

अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता के आधार पर इसे मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है –

1. ↗️समाधेय एवं गैर-समाधेय अपराध (Compoundable and Non-Compoundable Offenses)

2. ↗️संज्ञेय अपराध एवं गैर-संज्ञेय अपराध (Cognizable crime and non-cognizable offenses)

3. ↗️ज़मानती एवं गैर-ज़मानती अपराध (Bailable and non-bailable offences)।

https://drive.google.com/file/d/1cdpIId3YU1nMYwWwBmM1vztBO-AjXiKa/view?usp=sharing

![ग्राम न्यायालय । Gram Nyayalaya in hindi [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2021/01/ग्राम-न्यायालय-1.jpg)