भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आता है।

इस लेख में हम अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे,

तो इस लेख को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर पढ़ें साथ ही संबन्धित अन्य लेखों को भी पढ़ें।

| 📖 Read in English |

अधीनस्थ न्यायालय की पृष्ठभूमि

जैसा कि हम जानते है भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत (Integrated) है यानी कि सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीचे आते है अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)।

इन फ़ैक्ट इसे अधीनस्थ न्यायालय कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अधीन और उसी के निर्देशानुसार काम करता है।

दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों को नियंत्रित करते हैं। चाहे वो न्यायिक सेवा से संबंद्ध व्यक्ति की पदस्थापना (Posting) की बात हो, पदोन्नति (Promotion) की बात हो या ऐसे ही अन्य मामले सभी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते है। अनुच्छेद 235 में इसका जिक्र किया गया है।

कुल मिलाकर इसकी संवैधानिकता की बात करें तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से 237 तक की गई है। जिसमें से अनुच्छेद 233 जिला न्यायधीशों के नियुक्ति से संबन्धित है और हम यही से शुरुआत करेंगे –

जिला न्यायाधीश की नियुक्ति

अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन राज्यपाल ऐसा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही कर सकता है।

अर्हताएं (Qualifications) – अनुच्छेद 233 (क) के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए।

(1) वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो

(2) उसे कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो और

(3) उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफ़ारिश की हो।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति –

अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा (Judicial service) में नियुक्त कर सकता है किन्तु वैसे व्यक्ति को, राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकता है।

यहाँ न्यायिक सेवा का मतलब ऐसी सेवा से है जो आधिकारिक तौर पर ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बना है, जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद के अंदर अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरा जाता है। अनुच्छेद 236 (ख) में इसका जिक्र किया गया है।

यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जिला न्यायाधीश कोई सिंगल टर्म नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत अन्य कई न्यायाधीश भी आते है जैसे कि

नगर दीवानी न्यायाधीश (City Civil Judge),

अपर जिला न्यायाधीश (Additional District Judge),

संयुक्त जिला न्यायाधीश (Joint district judge),

सहायक जिला न्यायाधीश (Assistant district judge),

लघु न्यायालय का मुख्य न्ययाधीश (Chief Justice of Small Court),

मुख्य प्रेसीडेंसी मेजिस्ट्रेट (Chief presidency magistrate),

अतिरिक्त मुख्य प्रेसेडेन्सी मेजिस्ट्रेट (Additional Chief Presidency Magistrate),

सत्र न्यायाधीश (Session judge),

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) एवं

सहायक सत्र न्यायाधीश (Assistant sessions judge) आते है।

ये सारी बातें अनुच्छेद 236 में लिखा हुआ है जो कि जिला न्यायाधीश के व्याख्या (interpretation) से संबन्धित है।

| Compoundable and Non-Compoundable Offences | Hindi | English |

| Cognizable and Non- Cognizable Offences | Hindi | English |

| Bailable and Non-Bailable Offences | Hindi | English |

कुछ न्यायाधीशों के लिए ऊपर वाले उपबंधों का लागू न होना –

अनुच्छेद 237 के तहत राज्यपाल को अगर ये लगता है कि अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 236 का कोई प्रावधान न्यायिक सेवा से चुनकर आए किसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों के वर्गों पर लागू न हो तो वे ऐसा निर्देश दे सकते हैं। यहाँ न्यायिक सेवा वही है जिसका जिक्र अनुच्छेद 236 (ख) में किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की संरचना एवं अधिकार क्षेत्र

अधीनस्थ न्यायालय की संरचना एवं अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने का जिम्मा राज्य पर होता है इसीलिए संघटनात्मक संरचना (Organizational structure) के कई तत्व एक से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं।

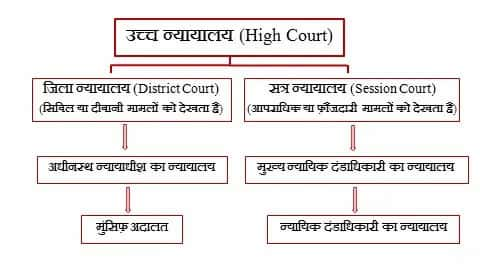

हालांकि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी (Civil) एवं फ़ौजदारी न्यायालयों के तीन स्तर होते हैं। इन्हे नीचे दर्शाया गया है:

यहाँ पर एक टर्म है जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court), आइये पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल जिला में आपराधिक और सिविल मामलों के लिए दो अलग-अलग न्यायालय होते हैं।

◾सिविल मामलों की सुनवाई जहां पर होती है उसे जिला न्यायालय (District Courts) कहते हैं और आपराधिक मामलों की सुनवाई जहां होती है उसे सत्र न्यायालय (Session court) कहा जाता है।

जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश (District Judge)। इसके पास जिला एवं सत्र दोनों ही न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है।

◾जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है तथा जब वह फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश (Session judge) कहा जाता है।

चूंकि जिला स्तर पर ये सबसे बड़ा न्यायालय होता है इसीलिए इसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरक्षण करने की शक्ति भी होती है। जिला न्यायाधीश इसका नेतृत्व करता है हालांकि उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

◾जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्रक़ैद से लेकर मृत्युदंड देने तक का अधिकार होता है। लेकिन उसके द्वारा दिये गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जा सकता है जब उस राज्य के उच्च न्यायालय उसे अप्रूव कर दे।

हत्या, चोरी-डकैती, बलात्कार, या फिर कोई ऐसा कृत्य जो किसी कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया हो, आपराधिक मामला (criminal case) कहलाता है। उसी प्रकार विवाह, तलाक, गोद लेना, जमीन से जुड़ा विवाद आदि इसी तरह के विवाद जिसका निपटारा आपसी सुलह या समझौते से किया जा सकता है दीवानी मामला (Civil case) कहा जाता है।

?जिला न्यायालय के नीचे दीवानी मामलों के लिए ”अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय” होता है। (जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है) इस न्यायालय के पास दीवानी याचिका (सिविल सूट) के संबंध में अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती है।

?उससे भी नीचे दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए मुंसिफ़ अदालत होता है। मुंसिफ़ न्यायाधीश का सीमित कार्यक्षेत्र होता तथा वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है।

?इसी तरह सत्र न्यायालय के नीचे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए “मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय” होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सात वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है।

?और उससे भी नीचे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए “न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय” होता है। ये ऐसे फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, जिसमें तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है।

◾कुछ महानगरों में, दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) एवं फ़ौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है।

◾कुछ राज्यों एवं प्रेसीडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए पृथक न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। उनका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन उच्च न्यायालय उनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।

◾कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी एवं फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। इन्हे कई नामों से जाना जाता है, जैसे – न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत आदि।

कुल मिलाकर यही है अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) का बेसिक्स। इसके आगे आप लोक अदालत (Public Court) को पढ़ सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण लेखों का लिंक नीचे दिया हुआ है उसे भी जरूर पढ़ें।

अधीनस्थ न्यायालय अभ्यास प्रश्न

न्यायालय से संबन्धित अन्य महत्वपूर्ण लेख

⚫⚫⚫

![केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध [Concept] #UPSC](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/Center-State-Administrative-Relations1.jpg)

![मूल कर्तव्यों का विश्लेषण। Fundamental duties [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/08/मूल-कर्तव्य.jpg)